соответствие гранулометрического состава кварцевого песка

Когда видишь в техзадании 'соответствие гранулометрического состава', кажется - чего проще, ситовый анализ провел и готово. Но на практике каждый раз убеждаешься, что между лабораторным протоколом и поведением материала в гидроразрыве - пропасть. Особенно с кварцевым песком для проппантов.

Где кроются основные расхождения

В прошлом месяце на производстве ООО 'Цинтунсяский завод пропантов Жуйтун' столкнулись с классической ситуацией: лаборатория дала идеальные цифры по фракции 20/40, а при закачке в скважину пошли проблемы с давлением. Оказалось, лабораторное сито показывало 95% соответствия, но не учитывало форму зерен - угловатые частицы создавали совершенно другую картину упаковки.

Запомнился случай с месторождением в Западной Сибири, где при стандартном содержании мелкой фракции (менее 5%) произошло неожиданное снижение проводимости. После разбора выяснилось - критичным оказался не процент мелочи, а ее распределение по длине трещины. Именно тогда мы ввели дополнительный контроль по секциям.

Сейчас при отгрузке кварцевого песка для ГРП всегда оговариваем не просто диапазон фракции, а кривую распределения. Потому что разница между 'преимущественно 0,8-0,9 мм' и 'равномерно от 0,5 до 1,0 мм' на выходе дает разницу в проницаемости до 30%.

Полевые наблюдения против лабораторных идеалов

В 2019 году на объекте 'Ямалнефтегаза' применили казалось бы совершенный по гранулометрии песок - 99% в диапазоне 16/30. Но при закрытии трещины получили неожиданно быстрое падение проводимости. Разбор показал: виновата была не фракция, а микротрещины в зернах, которые проявились только при пластовом давлении.

Теперь мы обязательно тестируем кварцевый песок на устойчивость к циклическим нагрузкам. Заметил интересную закономерность - материал с 'идеальной' кривой распределения часто показывает худшие результаты при переменных нагрузках, чем песок с небольшим разбросом по фракциям.

Кстати, о цементации - многие недооценивают, как влияет содержание частиц менее 0,1 мм даже в пределах допустимых 2-3%. В определенных пластовых условиях эти проценты могут создавать эффект пылевой пробки, что мы наблюдали на месторождениях с высоким содержанием глинистого материала.

Технологические нюансы на производстве

На нашем заводе в Цинтунся постепенно пришли к трехступенчатой системе контроля. Первая ступень - входное сырье, где смотрим не только фракцию, но и происхождение материала. Песок из разных карьеров ведет себя по-разному даже при одинаковом ситовом анализе.

Вторая ступень - контроль после сушки и калибровки. Здесь часто проявляются интересные эффекты - например, термообработка может изменить форму зерен, что не отражается в стандартном анализе, но влияет на упаковку в трещине.

Третья ступень - выборочный контроль готовой партии. Обязательно берем пробы из разных точек силоса, потому что за годы работы убедились - даже при идеальной технологии возможно расслоение фракций при хранении.

Оборудование и его ограничения

До 2018 года использовали стандартные вибросита российского производства, пока не столкнулись с систематической погрешностью при анализе фракции 40/70. Оказалось, амплитуда колебаний не оптимальна для мелких фракций - перешли на оборудование с регулируемыми параметрами.

Сейчас для особо ответственных поставок используем лазерный анализатор частиц, но и он не идеален - дает расхождения с ситовым анализом до 3-5% по пограничным фракциям. Поэтому в паспорте качества всегда указываем, каким методом проводился анализ.

Интересный момент с калибровочными ситами - их износ значительно влияет на результаты. Раз в квартал отправляем комплект на поверку, и каждый раз видим расхождения 1-2% по сравнению с предыдущими измерениями. Это критично для таких продуктов как проппанты, где разница в 2% по основной фракции может изменить картину полностью.

Практические рекомендации

За 12 лет работы завода ООО 'Цинтунся Жуйтун Пропант' накопили достаточно статистики, чтобы утверждать: идеального гранулометрического состава не существует. Для разных геологических условий оптимальны разные распределения. Например, для карбонатных коллекторов лучше работает песок с небольшим преобладанием крупной фракции, а для песчаников - более равномерное распределение.

Всегда советую заказчикам проводить пробные закачки с контролем не только устья, но и распределения песка по трещине. Неоднократно видел ситуации, когда по данным гидродинамических исследований картина оказывалась совершенно не такой, как предполагалось по лабораторным тестам.

Сейчас разрабатываем мобильную лабораторию для контроля прямо на месторождении - потому что убедились, что транспортировка и хранение могут изменить гранулометрию готового продукта. Особенно это касается мелких фракций, где даже незначительное увлажнение приводит к агрегации частиц.

Выводы, которые стоит запомнить

Главный урок за эти годы: соответствие гранулометрического состава - это не протокол ситового анализа, а комплексная характеристика, включающая форму зерен, прочность, химический состав и поведение в пластовых условиях. Гнаться за 100% по лабораторным тестам бессмысленно - нужно подбирать материал под конкретные условия.

На сайте https://www.rtzcj.ru мы постепенно вводим расширенную характеристику продукции, где кроме стандартного фракционного состава указываем дополнительные параметры, важные для проектирования ГРП. Потому что понимаем - чем полнее информация у технолога, тем лучше конечный результат.

И последнее: никогда не экономьте на контроле гранулометрии. Сэкономленные на анализаторе 300 тысяч рублей могут обернуться миллионными потерями от неэффективного ГРП. Проверено на собственном опыте, к сожалению.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Сушильная машина

Сушильная машина -

Барабанное сито

Барабанное сито -

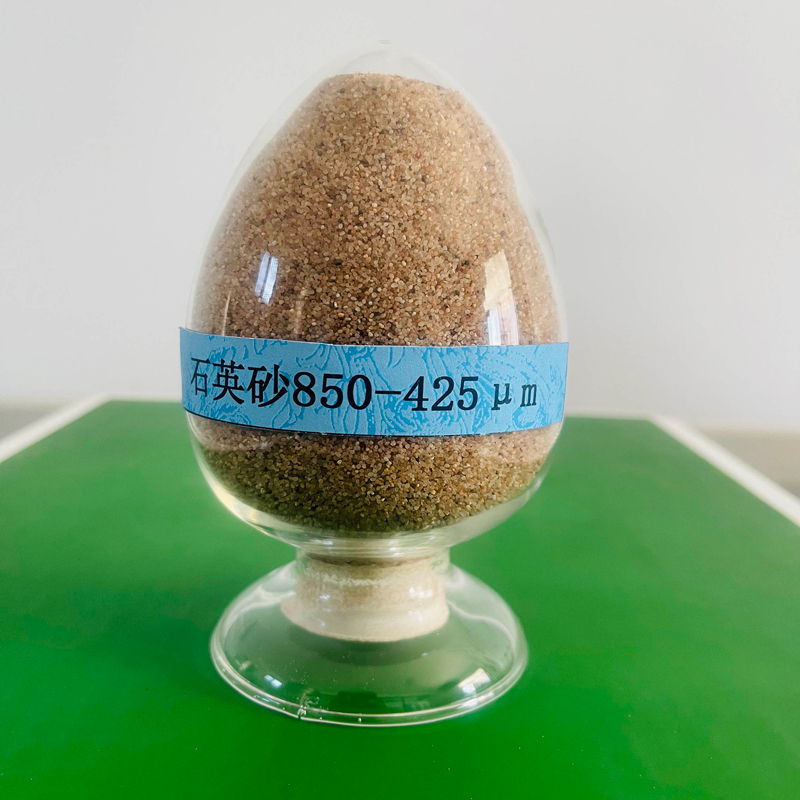

Кварцевый песок 850-425 мкм

Кварцевый песок 850-425 мкм -

Испытательное сито (Жуйтун)

Испытательное сито (Жуйтун) -

Мерный цилиндр 1000 мл (Жуйтун)

Мерный цилиндр 1000 мл (Жуйтун) -

Прибор для измерения истинной плотности JW-M100A (Жуйтун)

Прибор для измерения истинной плотности JW-M100A (Жуйтун) -

Водяная баня HH-6 (Жуйтун)

Водяная баня HH-6 (Жуйтун) -

Электронные весы JM-B5003 (Жуйтун)

Электронные весы JM-B5003 (Жуйтун) -

Фильтрационная установка

Фильтрационная установка -

Производственная линия для промывки песка

Производственная линия для промывки песка -

Турбидиметр YZD-1A (Жуйтун)

Турбидиметр YZD-1A (Жуйтун) -

Дымосос

Дымосос

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай кварцевый песок для швов цена

- Китай кварцевый песок 1 мм поставщик

- Китай нефтепромысловый пропант для грп цена

- Китай округлость кварцевого песка поставщики

- Высокосферический пропант основная страна покупателя

- Добыча нефти где поставщик

- Китай кварцевый песок фракции 212-106 мкм производители

- Высокотехнологичное предприятие производитель

- Китай промывка и грохочение кварцевого песка основная страна покупателя

- Китай песок кварцевый 0 2 производитель