Высокосферический пропант производители

Когда слышишь про ?высокосферический пропант производители?, первое, что приходит в голову — это идеальные шарики с 0,99 сферичностью. Но на практике даже у лидеров рынка партии гуляют по фракциям, а прочность зависит от сырья куда сильнее, чем хотелось бы.

Что на самом деле значит ?высокосферический?

В теории всё просто: чем ближе к идеальной сфере, тем лучше раскрывается трещина ГРП. Но когда в 2018-м мы тестировали партию от одного подмосковного завода, выяснилось, что их ?сферичность 0,98? достигалась за счёт отбраковки 40% продукции. В поле такие пропанты сыпались как песок — механика пласта не прощает искусственной селекции.

У Цинтунся Жуйтун подход иной — их линия обжига позволяет держать стабильные 0,96-0,97 без ручной калибровки. Важно не гнаться за цифрами, а обеспечивать повторяемость параметров. Кстати, их высокосферический пропант на базе боксита как раз демонстрирует такой баланс: сферичность чуть ниже рекордной, но прочность 52К при закрытой пористости.

Замеры в полевых условиях показали, что разница между 0,97 и 0,99 в проницаемости пласта составляет не более 3-5%. А вот если сырьё содержит примеси глинозёма — хоть 0,99 ставь, расклинивание будет неравномерным. Здесь Жуйтун использует каолин из Сычуаньского месторождения, где естественное содержание оксида алюминия даёт стабильную кристаллическую решётку.

Технологические ловушки при производстве

Самая частая ошибка новых производителей — попытка скопировать температурный режим без учёта поведения шихты. В 2020-м видел, как воронежский завод полгода не мог выйти на плановые 45К прочности, пока не заменил систему предварительного спекания. Оказалось, их шнек создавал зоны перегрева, где частицы спекались в конгломераты.

У китайских коллег типа ООО ?Цинтунся Жуйтун Пропант? этот процесс отлажен через трёхступенчатый кальцинатор с раздельными зонами прогрева. Но и у них бывают осечки — помню, в 2022-м поставили партию с повышенным содержанием кремнезёма, пришлось возвращать. Проблема была в новой партии сырья, где карьер сменил горизонт добычи.

Сейчас многие гонятся за автоматизацией, но забывают про физику процесса. Например, скорость охлаждения после обжига влияет на трещиноватость зёрен сильнее, чем состав шихты. На https://www.rtzcj.ru в техописаниях честно указано, что для пропантов марки ZQ-1 используется медленное охлаждение в инертной среде — деталь, которую половина производителей умалчивает.

Критерии выбора для операторов ГРП

Когда мы готовили тендер на поставку для Приобского месторнения, смотрели не только на паспортные данные. Важнее оказалась стабильность — как поведёт себя пропант при перепадах пластового давления от 28 до 65 МПа. Тут проявилось преимущество пропантов с контролируемой пористостью, как у Жуйтун серии ZQ-2.

Интересный момент: некоторые подрядчики до сих пор требуют ?максимальную сферичность?, хотя для низкопроницаемых коллекторов важнее гранулометрический состав. В прошлом году пришлось доказывать заказчику, что фракция 20/40 с 0,96 сферичностью даст больший приток, чем 16/30 с 0,99 — из-за лучшего распределения в трещине.

Практика показала, что оптимальный высокосферический пропант производители должны сопровождать не сертификатами, а реальными кейсами. На том же сайте rtZCJ.ru выложены результаты испытаний на месторождениях Башкортостана — с графиками снижения проницаемости после 50 циклов нагрузки. Такие данные ценнее десятка красивых цифр в спецификации.

Рынок и перспективы материалов

Сейчас идёт активный переход с керамических пропантов на полимер-пропантовые композиты. Но для условий Западной Сибири классические бокситовые пропанты пока вне конкуренции — особенно при работе с карбонатными коллекторами. Здесь как раз проявляется специализация заводов вроде Цинтунся, которые не распыляются на все типы материалов сразу.

Любопытно, что их продукция серии ZQ-3 изначально создавалась для сложных условий Арктики, но хорошо показала себя и в Татарстане — где минерализация пластовых вод достигает 120 г/л. Секрет в покрытии — не буду раскрывать детали, но там используется модифицированный полимер, устойчивый к ионам хлора.

Перспективы вижу в гибридных решениях: тот же высокосферический пропант с упрочняющей пропиткой, но без потери проницаемости. Уже есть эксперименты с нанопористыми структурами, где внутренний объём зёрен увеличивается без роста габаритов. Думаю, через 2-3 года такие продукты появятся у прогрессивных производителей.

Ошибки логистики и хранения

Мало кто учитывает, что пропанты теряют до 15% прочности при неправильной транспортировке. Видел, как на Ямале разгружали вагоны при -45°C — потом на скважине зёрна крошились как мел. Производитель виноват? Не всегда. В контрактах надо жёстко прописывать условия перевалки.

У Цинтунся в этом плане строгая система: каждая партия сопровождается термоиндикаторами, а при морских поставках используют контейнеры с контролем влажности. Мелочь? Но именно такие мелочи отличают профессионального производителя от гаражных кооперативов.

Сейчас многие ищут высокосферический пропант производители с гибкой логистикой — и здесь китайские компании выигрывают за счёт отлаженных маршрутов через порты Восточной Сибири. Главное — не нарваться на посредников, которые перефасовывают продукцию с нарушением герметичности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Электронные весы JM-B5003 (Жуйтун)

Электронные весы JM-B5003 (Жуйтун) -

Квадратное качающееся сито

Квадратное качающееся сито -

Прибор для измерения истинной плотности JW-M100A (Жуйтун)

Прибор для измерения истинной плотности JW-M100A (Жуйтун) -

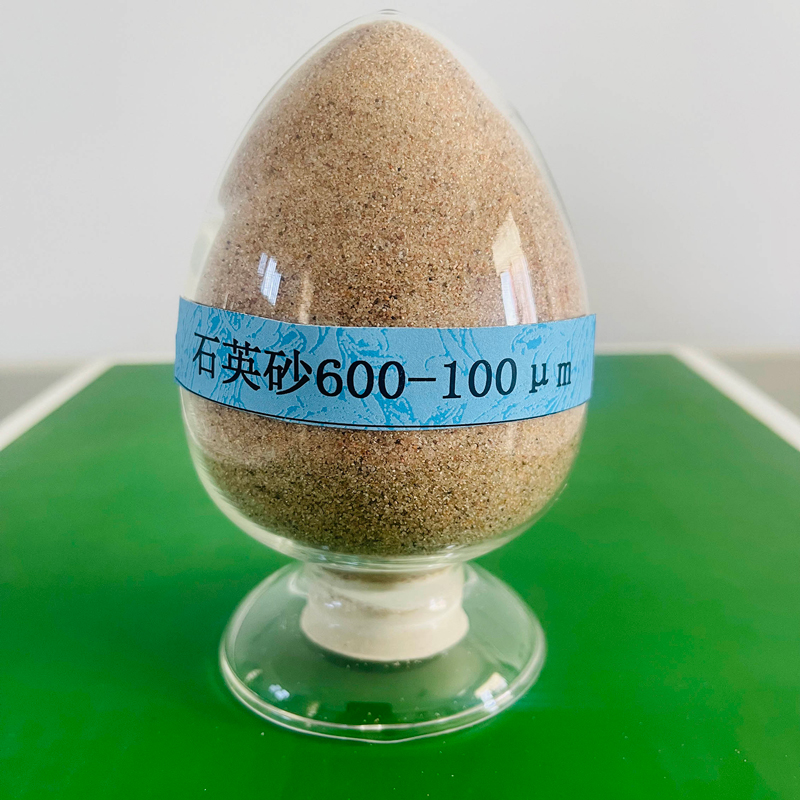

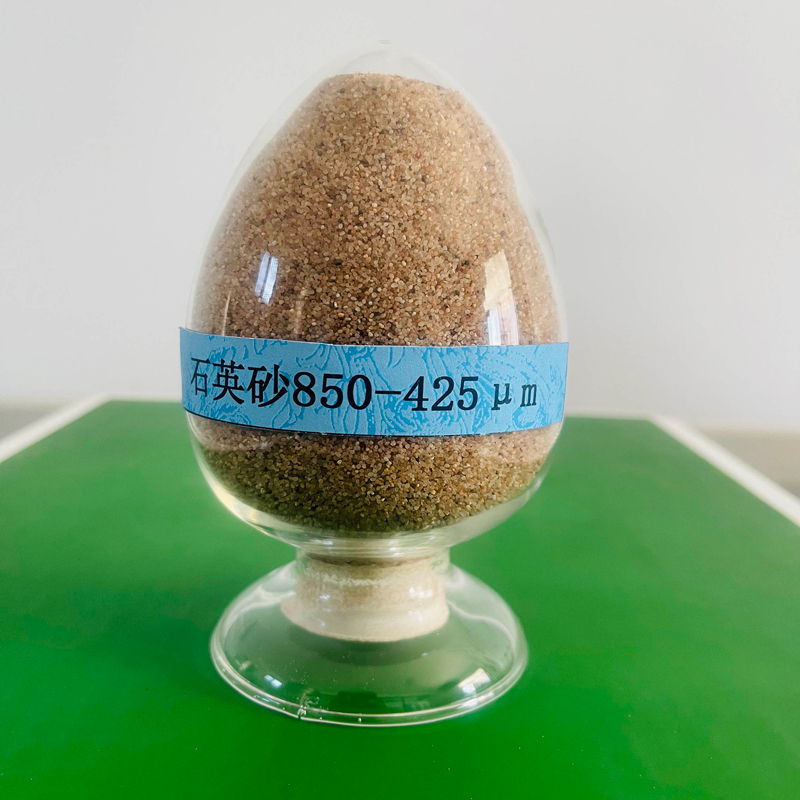

Кварцевый песок 850-425 мкм

Кварцевый песок 850-425 мкм -

Центральный пульт управления

Центральный пульт управления -

Кварцевый песок 212-106 мкм

Кварцевый песок 212-106 мкм -

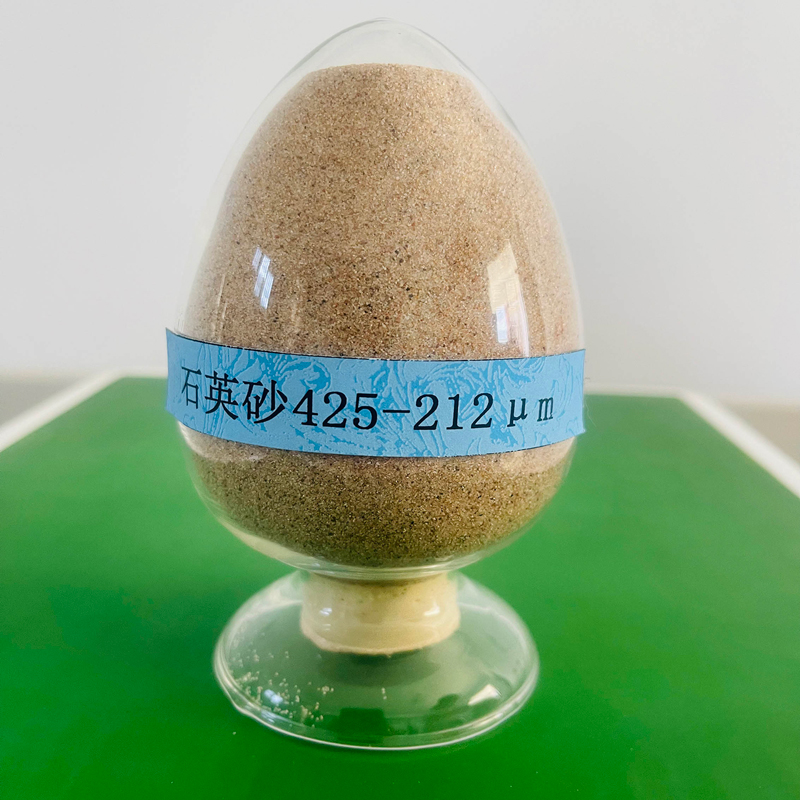

Кварцевый песок 425-212 мкм

Кварцевый песок 425-212 мкм -

Шкаф управления

Шкаф управления -

Циркуляционный накопительный резервуар

Циркуляционный накопительный резервуар -

Вытяжной шкаф (Жуйтун)

Вытяжной шкаф (Жуйтун) -

Угольная форсунка

Угольная форсунка -

Фильтрационная установка

Фильтрационная установка

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай добыча нефти по годам поставщики

- Китай высокопрочный пропант поставщик

- Китай добыча нефти в россии поставщик

- Китай разряды по добыче нефти и газа производители

- Китай округлость кварцевого песка поставщики

- песок кварцевый москва

- эпоксидный наливной пол с кварцевым песком

- Высокопрочный пропант поставщики

- Кварцевый песок фракции 1180-850 мкм основная страна покупателя

- Кварцевый песок в мешках производитель