Аккредитация лаборатории по системе cnas производители

Когда слышишь про аккредитацию лаборатории по CNAS, многие сразу думают о формальностях – мол, бумажка для тендеров. Но в реальности, особенно для производителей пропантов вроде нашего Жуйтун, это вопрос доверия к данным испытаний. Помню, как на первом аудите в 2015 году мы чуть не провалили раздел по калибровке прессов для проверки прочности гранул – инспектор из Пекина указал, что наши протоколы не отражают температурный дрейф в условиях цеха. Тогда я впервые осознал, что CNAS – это не про 'галочку', а про воспроизводимость результатов на каждом этапе, от сырья до отгрузки.

Почему производителям пропантов нужна именно CNAS

В нефтесервисе данные лабораторных испытаний становятся частью договора. Когда мы поставляли пропанты для проекта 'Восток-Ойл' в 2022, заказчик требовал, чтобы каждый сертификат был подкреплен аккредитованными методами. Без CNAS наши отчеты по кислотной растворимости и сферичности просто не принимали в расчет – приходилось привлекать сторонние лаборатории, что удваивало сроки. Кстати, именно тогда мы модернизировали установку для определения насыпной плотности по ISO 13503-2 – старый метод с мерным цилиндром давал расхождение в 4% с эталонными образцами из Хьюстона.

Есть нюанс с калибровкой сит для фракционного анализа. Многие коллеги из регионов используют 'местные' поверки, но для CNAS требуется прослеживаемость до национальных эталонов. Мы в Цинтунся закупили комплект калиброванных сит с сертификатами NIST, но столкнулись с тем, что транспортная вибрация меняет их характеристики – пришлось разработать внутреннюю процедуру валидации после каждой перевозки. Мелочь? Возможно, но именно такие детали отличают формальное соответствие от реальной точности.

Особенно критично для пропантов – контроль содержания пылевой фракции. Наш технолог как-то предложил упростить методику, используя быстрый рассев без термостатирования. В итоге при -25°C в Якутске мы получили рекламацию из-за забивания фильтров – оказалось, влажность образцов в цехе искажала результаты. Теперь все испытания проводятся в климатической камере с фиксацией условий в протоколе. Это тот случай, когда аккредитация лаборатории заставляет системно подходить к каждому параметру.

Типичные ошибки при внедрении системы

Самое большое заблуждение – что можно адаптировать готовые процедуры из интернета. Когда мы начинали в 2016, скачали китайские шаблоны для управления записями, но они не учитывали специфику баритовых утяжелителей. Например, в них не было раздела по контролю радиоактивности природного барита – пришлось разрабатывать с нуля совместно с институтом ВНИИНЕФТЕПРОМ.

Часто недооценивают требования к квалификации персонала. Наш лаборант с 20-летним опытом не смог пройти внутренний аудит – потому что не вел журнал обучения по новым редакциям стандартов. Пришлось внедрять систему ежегодных тестирований, хотя сначала многие сопротивлялись. Зато сейчас даже операторы знают, чем отличается методика определения прочности по ASTM D6175 от старого ГОСТ .

Отдельная история – метрологическое обеспечение. Для калибровки реометров для буровых растворов мы сначала работали с местным ЦСМ, но их свидетельства не признавались CNAS из-за отсутствия международной прослеживаемости. Перешли на немецкую компанию, но столкнулись с тем, что их сертификаты нужно было переводить с нотариальным заверением – потеряли 3 месяца. Теперь все вопросы по поверке оборудования обсуждаем на этапе закупок.

Практические аспекты для производителей пропантов

Для нашего завода в Цинтунся критичным оказался контроль содержания глинистых примесей в известняковой муке. Раньше использовали экспресс-метод с соляной кислотой, но для CNAS пришлось валидировать методику по рентгенофлуоресцентному анализу. Купили спектрометр, но первые месяцы были проблемы с подготовкой проб – пресс-формы оставляли следы меди на образцах. Решили переходом на вольфрамовые матрицы, хотя это удорожало анализ на 15%.

Интересный момент с неоднородностью партий. При отборе проб пропантов из силоса по старой схеме мы получали вариацию до 8% по гранулометрии. Внедрили автоматический пробоотборник с вращающимся делителем – снизили погрешность до 1.2%. Но при этом пришлось модифицировать технику безопасности, так как статическое электричество от нейлоновых трубок влияло на распределение мелких фракций.

С баритом еще сложнее – требования к чистоте варьируются в зависимости от глубины скважины. Для шельфовых проектов нужен контроль содержания тяжелых металлов на уровне 0.001%, что потребовало установки масс-спектрометра. Но самое сложное – поддержание стабильности методик при изменении партий реактивов. Как-то замена поставщика азотной кислоты привела к росту фона по кадмию – неделю искали причину, пока не провели сравнительный анализ всех химикатов.

Влияние на бизнес-процессы завода

После получения аккредитации в 2019 мы смогли участвовать в тендерах 'Лукойла' на поставку пропантов для трудноизвлекаемых запасов. Но неожиданной проблемой стала скорость обработки заявок – наши протоколы испытаний содержали 43 параметра вместо прежних 12, что увеличивало время подготовки КД на 40%. Пришлось автоматизировать формирование сертификатов через интеграцию LIMS с ERP-системой завода.

Финансовый аспект многие недооценивают. Помимо прямых затрат на оборудование (около 15 млн руб за 3 года), есть скрытые расходы – например, участие в межлабораторных сравнениях. Для пропантов такие раунды проводятся раз в квартал, стоимость одного набора образцов доходит до 300 тыс. руб. Но без этого невозможно подтвердить компетентность лаборатории.

Для ООО 'Цинтунсяский завод пропантов Жуйтун' ключевым преимуществом стала возможность самостоятельного подтверждения соответствия продукции требованиям API RP 19C. Раньше мы отправляли образцы в Хьюстон, сейчас проводим все испытания на месте. Это сократило цикл контроля качества с 21 до 5 дней, хотя первоначальные инвестиции в вибростенды для определения устойчивости к истиранию казались чрезмерными.

Перспективы развития системы

Сейчас рассматриваем расширение области аккредитации на методы контроля пропантов с полимерным покрытием – рынок требует их для низкотемпературных скважин. Но есть сложность с валидацией методики определения толщины покрытия – электронная микроскопия дает погрешность до 15%, а альтернативные методы требуют дорогостоящего оборудования.

Интересный тренд – цифровизация протоколов испытаний. Мы тестируем систему, где данные с приборов автоматически попадают в блокчейн – это исключает риски фальсификации. Но пока CNAS не имеет четких требований к таким решениям, действуем осторожно. Кстати, наш сайт https://www.rtzcj.ru уже интегрирован с базой сертификатов – клиенты могут проверить подлинность результатов испытаний в режиме онлайн.

Главный вывод за 10 лет работы: аккредитация лаборатории по системе CNAS – это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. Даже сейчас мы ежегодно находим области для улучшения – например, недавно пересмотрели программу межлабораторных сличений, добавив сравнения с производителями из Канады. Это дорого, но позволяет быть уверенным в конкурентоспособности нашей продукции на международном рынке.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

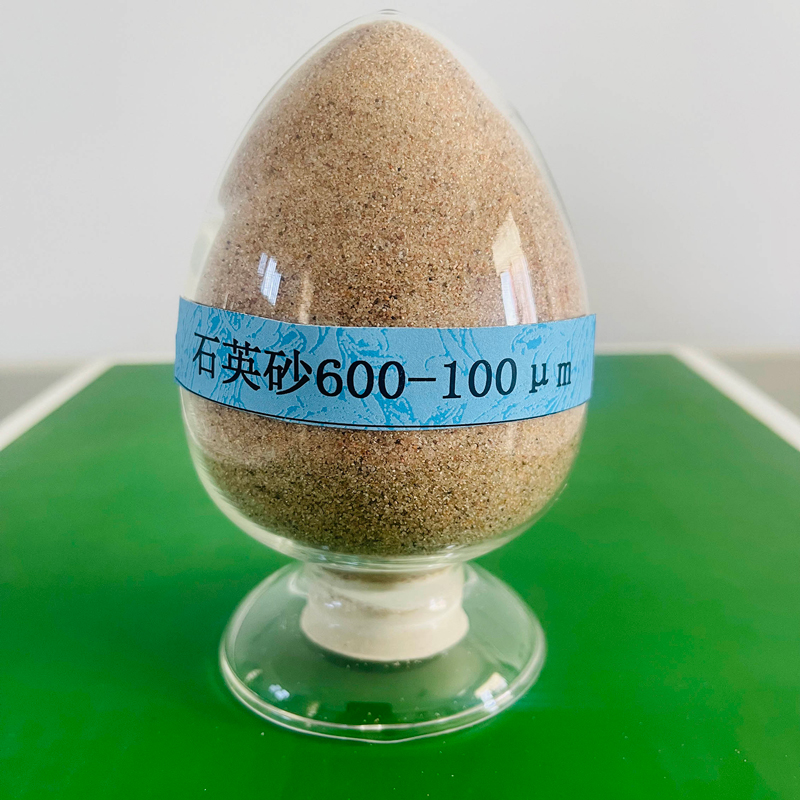

Кварцевый песок 600-100 мкм

Кварцевый песок 600-100 мкм -

Вытяжной шкаф (Жуйтун)

Вытяжной шкаф (Жуйтун) -

Кварцевый песок 600-300 мкм

Кварцевый песок 600-300 мкм -

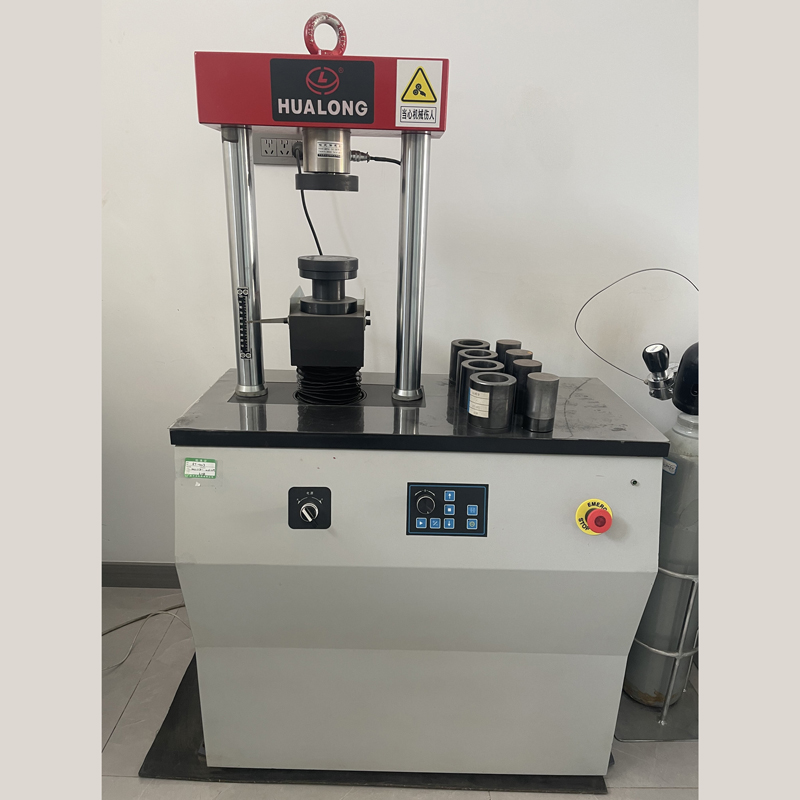

Испытательная машина на сжатие WHY-300 (Жуйтун)

Испытательная машина на сжатие WHY-300 (Жуйтун) -

Фильтрационная установка

Фильтрационная установка -

Турбидиметр YZD-1A (Жуйтун)

Турбидиметр YZD-1A (Жуйтун) -

Сушильный шкаф 101-1A

Сушильный шкаф 101-1A -

Кварцевый песок 212-106 мкм

Кварцевый песок 212-106 мкм -

Ленточный конвейер

Ленточный конвейер -

Шкаф управления

Шкаф управления -

Площадка для сушки

Площадка для сушки -

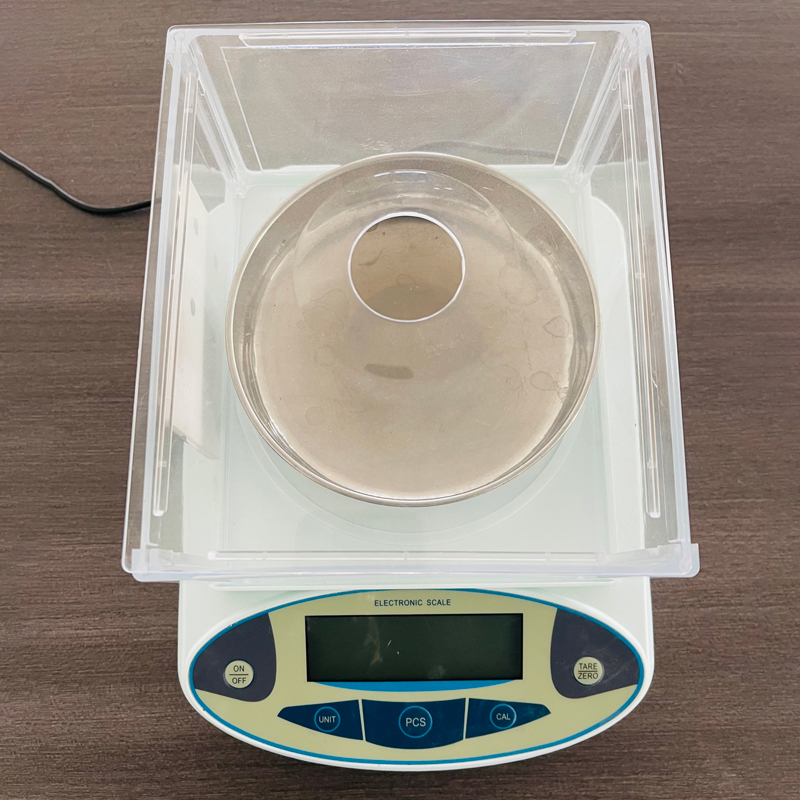

Электронные весы JM-B5003 (Жуйтун)

Электронные весы JM-B5003 (Жуйтун)

Связанный поиск

Связанный поиск- эксплуатация объектов добычи нефти

- Китай кварцевый песок для гидроразрыва пласта поставщик

- Китай кварцевый песок для пескоструя производитель

- Песок кварцевый для фильтра бассейна производители

- Китай пропускная способность кварцевого песка производители

- Китай износостойкие пропанты для грп производители

- Добыча нефти и газа зарплата поставщики

- Кварцевый песок для брусчатки поставщики

- Китай гранулометрический состав кварцевого песка цена

- 1 добыча нефти поставщики